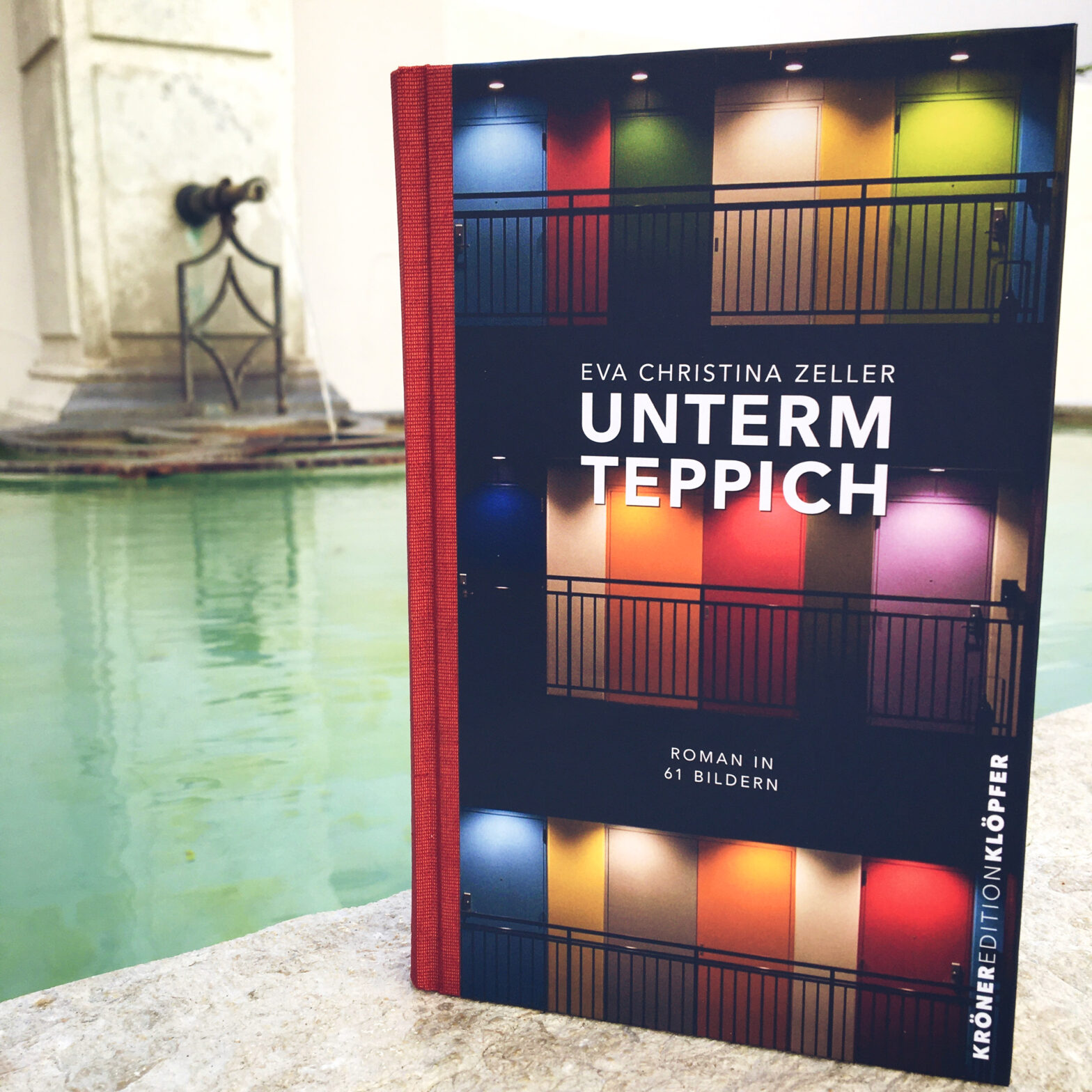

Im schwäbischen Sprachgebrauch hat das Wort Teppich zwei recht unterschiedliche Bedeutungen. In der landläufigen Verwendung des Wortes ist damit zwar der Gegenstand gemeint, den man auf den Boden legt. Und was man unter den Teppich kehrt und verdrängt, davon handelt denn auch der Roman „Unterm Teppich“, das erste Romanwerk der für ihre Lyrik bekannten Autorin Eva Christina Zeller, die aus dem schwäbischen Tübingen stammt.

Doch nicht immer, wenn Schwäbinnen und Schwaben von einem Teppich reden, kommt man ihnen so leicht auf die Schliche. Denn sie verstehen darunter auch eine Decke – eine wärmende Decke, die man sich über den Körper zieht. Oder ganz einfach die Bettdecke. Klar, dass dieser Bedeutungsunterschied bei Neigschmeckten (Zugezogenen) wie mir, der ich rund vier Jahre in der Nähe von Tübingen leben durfte, für reichlich Verwirrung sorgen kann.

In Zellers Roman sorgt der schwäbische Doppelsinn des Wortes auf jeden Fall für eine wichtige Bedeutungskomponente. Denn diese regionale Nebenbedeutung des Wortes schwingt auf jeder Seite des Debütromans mit. Ist es doch ihr Liebesleben unter der Decke, das die Ich-Erzählerin auf den etwa 160 Seiten dieses schmalen Bandes aus ihrer verdrängten Sphäre unter dem Teppich hervorkehrt und in 61 Kapiteln zur Sprache kommen lässt.

Es handelt sich um 61 Kapitel, die als Bilder aus ihrer Vergangenheit auftauchen. Ganz offen, doch voller Scham – und das ist ein wichtiger Punkt – bekennt sich die Erzählerin zu diesen Episoden aus ihrem Leben. Die Bilder sind meist rätselhaft wie Märchen. („Es soll nicht vergeblich sein, das Wünschen“ (S. 83), heißt es einmal. Und bekanntermaßen hatte das Wünschen in Märchen noch geholfen.) Doch gelegentlich sind sie auch mit der Klarheit einer aufsteigenden Erkenntnis ausgestattet.

An einer solch luziden Stelle in Zellers Roman der Scham wird der Werkprozess dieses Buches beschrieben: „Ich habe meine Träume befragt, ob ich die Geschichten, die da unterm Teppich hervorgekehrt wurden, diese Hervorkehrungen, aufschreiben soll, denn immerhin seien sie doch nicht zufälligerweise unter den Teppich gekehrt worden. Sie scheuen das Licht und machen der Träumerin ein schlechtes Gewissen. Meine Träume antworteten verschlüsselt in Episoden, wie es anders nicht zu erwarten gewesen war“ (S. 161).

Diese kurzen Episoden arbeiten mit Assoziationstechniken und folgen der nicht immer verständlichen Traumlogik. Einzelne Motive werden zusammengeführt, ineinandergeschoben. „[S]ind nicht alle Ordnungen für die Erinnerung unsinnig und leer?“, fragt die Erzählstimme denn auch (S. 54) und beschreibt damit das Bauprinzip von „Unterm Teppich“.

Bei so viel Bilderlust fällt dann scheinbar auch schon mal die Schranke zwischen Wort und Gegenstand: Anstatt korrekterweise einen sprachlichen Vergleich mit dem Wörtchen „wie“ zu konstruieren, lässt es der Text einmal kurzerhand weg und springt direkt in sein sprachliches Bild. So befindet sich ein Kloster „auf schwankendem Terrain, auf dem Meer bei hoher Windstärke“ (S. 73) – nicht etwa „wie ein Schiff auf dem Meer“.

Im Bilderroman „Unterm Teppich“ geht es um das Frauenbild und darum, was Männer Frauen antun. Es geht um frühe und spätere Erfahrungen mit Männern, mit übergriffigen Typen, um Misshandlungen durch den Vater, auch das. Es geht um weibliche Sexualität und inwiefern Dinge, die damit zusammenhängen, unter den Teppich gekehrt werden oder sich ein Freiheitsbegriff an ihr entzünden kann (eine differenzierte Einschätzung Simone de Beauvoirs inklusive). Beziehungen führen tendenziell zum Scheitern: Wird eine Detektivin damit beauftragt, die Treue des eigenen Ehemannes zu prüfen, verlieben sie Prüferin und Geprüfter prompt ineinander und werden ein Paar („Das Seminar“, Bild 32).

Waren es Erfahrungen wie diese, die aufseiten der Erzählerin zu einem trotzigen Lebensmotto führten? „Wer will schon siegen? Verlieren wollte sie“ (S. 90), heißt es da. Es geht in diesem Buch vor allem auch ums Reisen, um ein Hinauskommen in die Welt. Denn die „Ferne beruhigte sie, von der Welt konnte man nicht herunterfallen, sie war rund“ (S. 37). Das Gegenmodell hierzu – oder nur eine andere Form der Erfahrung von Ruhe? – ist die Arbeit der Ich-Erzählerin in einem Gefängnis, um auszuprobieren, „wie sich das anfühlen könnte, wenn man seinen Mann zu Recht umgebracht hat“ (S. 73).

Die Kapitel stehen meist zusammenhanglos nebeneinander. Auf einen vordergründigen Erzählzusammenhang, der die Episoden fugenlos miteinander verbinden würde, wartet man in vielen Fällen vergebens. Es ist ein Bau mit Brüchen. Nur: Gerade dadurch atmen die einzelnen Bilder die Aura des Ungesagten. Es ist die Kraft von Bildern, die aus dem Unbewussten aufsteigen. Spürbar wird, was unter den Teppich gekehrt und nun wieder hervorgekehrt wurde.

Im Kontrast dazu steht ein häufig eingefügtes, exaktes Datum, an dem sich die jeweilige Episode zugetragen hat. Das stiftet die durchgehende Chronologie eines Erzählens, das im Unbewussten kramen und aufschlussreiche Szenen aus der Vergangenheit hervorholen möchte.

Doch unter all diesen Traumgeschichten gibt es zwei Abschnitte, die sich in ihrer Machart deutlich von den anderen Bildern unterscheiden. Es sind die Kapitel 54 „Abwege“ und 55 „Planken“, die beide in Tübingen spielen. Gerade das letzte ist mit über 20 Seiten nicht nur viel länger als alle anderen, die sich zum Teil auf nur eine Seite verdichten. Es ist auch ein Kapitel, das mit einem bekenntnishaften Monolog der Ich-Erzählerin einen Prosatext im engeren Sinne enthält.

Das Bewundernswerte dieser Passage besteht in ihrem völlig entwaffnenden Erzählton. An einer Stelle, an der von Ungewissheiten die Rede ist und dass man von Mal zu Mal weiterschauen müsse, von Planke zu Planke springe, heißt es so prosaisch wie lapidar: „Wir tun doch nichts anderes im Leben“ (S. 130). So relaxt geben sich die übrigen Bilder selten. In diesem Monolog, der eine aufgewühlte Ich-Erzählerin zeigt, ruhen paradoxerweise alle Kämpfe. Gelegentlich streifen die Sätze das Kalenderspruchartige. Doch sind sie immer noch schön, immer noch ästhetisch. Selbst die genretypischen Wiederholungen eines Monologes stören nicht.

Sind die kurzen lyrischen Kapitel noch sehr verdichtet in ihrem bildgewaltigen Inhalt und vor allem – was nicht genug gelobt werden kann – in ihrer wortspielerischen Sprache, so hat Zeller gegen Ende des Buches eine Beichte der Ich-Erzählerin platziert, die zum Kernstück ihres Romans über die Scham avanciert und fraglos das beste Kapitel bildet.

Wer schon einmal in dieser Stadt zu Besuch war, weiß: Tübingen ist eine Märchenstadt. Tübingen ist eine Zauberstadt. Und in diesen Kapiteln kommt dann auch das welthaltige Reisemotiv der vorangehenden Bilder komplett zum Erliegen. „Man fährt hier nicht durch, man kommt hier an“ (S. 122). So strahlt das Kapitel 54, in dem Tübingen bei einem Spaziergang beschrieben wird und das den Monolog aus Kapitel 55 vorbereitet , unglaublich viel Ruhe aus im Vergleich zu den vielen Bewegtbildern des Buches, bei denen der Autofokus noch dabei ist, die Schärfe einzustellen, die Intention der Geschichten im Ungefähren bleibt.

Doch worum geht es? In Kapitel 55 wird ein wichtiger Akzent der Scham der Ich-Erzählerin offengelegt. „Planken“ erzählt davon, wie ihr Partner Ulrich im Krankenhaus starb. Und es erzählt davon, dass die Erzählerin in der Stunde seines Todes nicht im Krankenhaus am Bett ihres Freundes saß. Ausgerechnet in diesem Moment hatte sie sich mit ihrer Affäre Rob getroffen. „Ich weiß nicht, ob ich ein schlechtes Gewissen hatte. Ich nehme es fast an“ (S. 140). Aber: Es war nicht einfachhin ihre Schuld. Es waren auch die Umstände, die ungünstig waren, so dass sie im Moment des Abschiedes nicht bei ihm war.

Sie war nicht bei ihm, als er unter der Decke seines Krankenhausbettes verstarb: Auch hier entschlüsselt sich die zweite Bedeutung von Teppich im Sinne von Decke. Die Decke steht hier offensichtlich nicht nur für Eros allein, sondern auch für Thanatos. So gewinnt das nur indirekt (oder: im Verborgenen) genannte Motiv der Decke die Bedeutung von Leben und Tod.

Im Monolog spielt die Erzählstimme verschiedene Szenarien durch. Woran es lag und warum es kommen musste, wie es kam. Bei der Lektüre liegt es einem auf der Zunge zu psychologisieren: Lag es vielleicht auch an den Erfahrungen im Laufe ihres Lebens, die sich in jenen Bildern des Romans Bahn brechen? „Die Kehrseite könnte das Wichtigste sein?“ (S. 146), fragt sie selbst angesichts ihres Erschreckens darüber, in der Sterbenacht bei einem anderen Mann gewesen zu sein. Die Kehrseite oder anders gesagt: das Ungesagte der aufsteigenden Bilder, dieser Hervorkehrungen.

Die Beichte als Form des literarischen Erzählens in der deutschen Literatur – das wäre vermutlich die ein oder andere eine Doktorarbeit wert. Bereits in einem Bild zu Anfang des Buches sagt die Erzählerin: „Das Tagebuch ist eine offene Form, es gibt keinen Schutz, nur den der Offenheit. Bekenne, und du wirst gerettet werden“ (S. 35). Die Lektüre des eigenen Tagebuchs, dieses Mediums des Verborgenen, durch Psychologen, verdrehte sich bereits im Kapitel über ihre Jugendzeit ins Gegenteil: Die Verfasserin des Tagebuchs wird von den sie betreuenden Therapeuten fortan in Ruhe gelassen. Verborgenes führt in die Freiheit.

Die Erzählerin bei Zeller war am Zug. Sie hatte das, was man im Schwabenland noch heute kennt: Kehrwoche. Sie nahm den Besen in die Hand und fegte vor ihrer Tür. Sie hat weggekehrt, sie hat hervorgekehrt. Was bei dieser Tübinger Dialektik so alles zum Vorschein kommt, dafür schämt sie sich. Und was sich unter ihrer Scham verstehen lässt, das läuft zusammen in der Doppelbedeutung von Teppich im Allgemeinen und Decke im Besonderen, wobei Decke wiederum auf Eros und Thanatos anspielt. Nur welche Bedeutung das alles für die Erzählerin in ihrer eigenen Beichte gewinnt – hier bleibt ein Rest an Unschärfe.

Für „Unterm Teppich“ liegt jedenfalls auf der Hand: Es ist ein außergewöhnlich kunstsinniges Buch geworden.