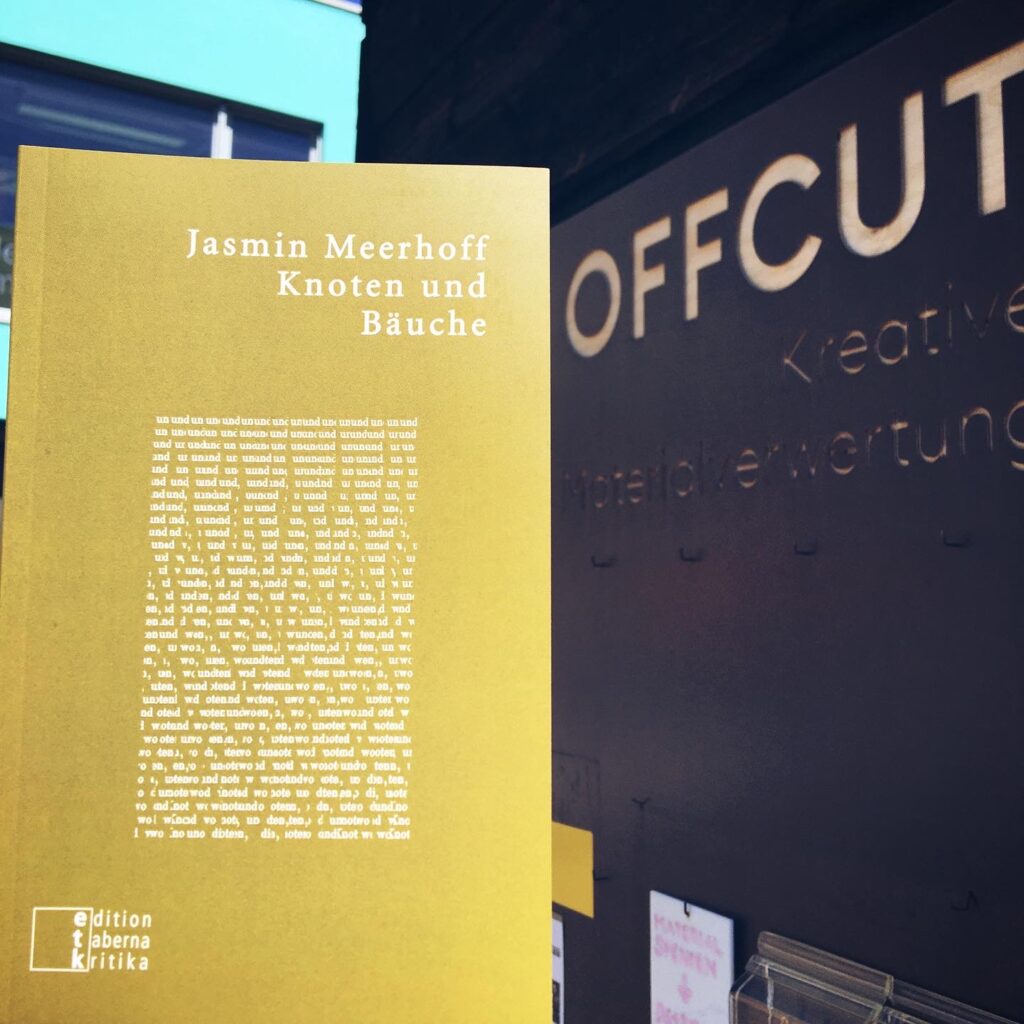

In ihrem jüngst erschienen Werk „Knoten und Bäuche“ zerschneidet Jasmin Meerhoff mithilfe eines Computers Buchtexte und fügt sie neu zusammen: Cuts sorgen für neue Codes, Drucke entwickeln Drive – und die Lektüre führt zu neuen Entdeckungen. Zu ihrer ganz eigenen Form der Verfremdung von Texten bzw. der experimentellen Literatur hat mir die Autorin aus Freiburg einige Fragen beantwortet.

Andreas Urban: „Knoten und Bäuche“ verarbeitet eine bestimmte Zahl von Quellentexten. Warum fiel die Wahl dabei ausgerechnet auf Heinrich Hertz? Bei ihm handelt es sich ja um einen Physiker. Wie passen Ihrer Meinung nach Literatur und Experiment bzw. Messbarkeit zusammen? Hinzu kommen Marx und Freud als Bezugsgrößen. Beide waren eine wichtige Anlaufstelle der Neuen Linken. Wie ist ihre Position hierzu?

Jasmin Meerhoff: In den Originalschriften von Heinrich Hertz finden sich Formulierungen, die sprachlich reizvoll sind. Gleichzeitig lässt sich darüber was übers wissenschaftliche Experiment allgemein lernen. Literatur und Experiment passen gut zusammen. Ein Setting schaffen, mit bestimmten Vorannahmen, Instrumenten und Methoden, die im Prozess justiert werden müssen.

Freud, Marx, Hertz – das sind bekannte Namen von Männern, deren Arbeiten als wesentlich für bestimmte Gebiete der Wissenschaft gelten. Und in diesen Gebieten, in ihrem Zusammentreffen, findet heute so viel statt: Psyche, Kapitalismus und Elektromagnetismus. Das gab den Anlass, ihre Texte zusammenzuschneiden. Von den dreien habe ich Marx persönlich am meisten gelesen, und tue das immer noch. Vielleicht beantwortet das die Frage nach meiner Position.

Andreas Urban: Kommen wir zu den Stichwörtern Bild und Bewegung. Inwiefern spielt das Visuelle, das Schöne eines entstehenden Schriftbildes, eine Rolle für Sie? Ihre Texte wurden ja auch in einer Galerie gezeigt. Zugleich eignen sich Ihre Textbilder für aufregende Lesungen, die an Dada-Aufführungen oder die auditive Poesie von Ernst Jandl erinnern.

Jasmin Meerhoff: Ehrlich gesagt bin ich so froh, dass Texte entstanden sind, die verschiedene Wahrnehmungen, Lesarten und Aufführungen provozieren. Die semantische Ebene tritt zugunsten des visuellen Charakters von (lateinischer) Schrift etwas zurück, das sieht schön aus, aber wer sich ans Lesen macht, kann auch unschöne Aussagen finden und beim Vorlesen sich im Sprechen an der Materialität der Sprache erfreuen.

Andreas Urban: In ihren Texten herrscht viel Dynamik. Die Seiten strömen auf eine Mitte zu – sowohl die Collagen in den Kapiteln Außenkanten als auch das Buch insgesamt mit seinem Kern Schnittbereitung. Was bedeutet Bewegung für Sie? Und was gerät da für Sie bei Quellentexten, wenn Sie diese computergestützt bearbeiten, in Bewegung? Die Avantgarde war ja schon immer ‚bewegt‘. Inwiefern sehen Sie das auch als wichtigen Charakter computergestützter Literatur? Oder besteht gerade bei ihr die Möglichkeit, diesen Topos weiterzuentwickeln?

Jasmin Meerhoff: Einerseits ist da dieser Transport von Texten aus dem Buchzeitalter in das Computerzeitalter, in dem bestimmte, neue Formen von Textbearbeitung möglich sind. Da gerät was in Bewegung, ja, aber das Ergebnis wandert bei „Knoten und Bäuche“ wieder ins Medium des Buches, spielt mit den Dimensionen und Beschränkungen einer Buchseite. Und hier gibt es andererseits, ganz physikalisch gefasst, viele Möglichkeiten, den Eindruck von Dynamik zu erzeugen. Das hat mich mehr interessiert als eine Idee von Avantgarde. Die spielt für mich persönlich eigentlich keine Rolle.

Andreas Urban: Lesbarkeit und Autorschaft – inwiefern ist dieses Verhältnis für Sie in der digitalen Literatur wichtig? Anders gefragt: Was steht im Produktionsprozess in Ihren Augen an erster Stelle: der Computer oder der Mensch?

Jasmin Meerhoff: Bei der Nutzung von Computerprogrammen in der Literaturproduktion wird unvermeidlich die Frage aufgeworfen: Wer oder was schreibt? Wer oder was liest? Wer oder was korrigiert? Wer oder was hat hier was zu sagen? Als ich vor ein paar Jahren damit anfing, war eine Motivation, das Schaffen explizit an einen Prozess, der abläuft und mich nur wenig braucht, abzugeben. Ich hing dabei an einem postmodernen Begriff der Autorschaft, der die Autorin oder den Autor im Sinne einer aus sich schaffenden und „genialen” Instanz quasi entthront bzw. ganz abschafft. Inzwischen passt das nicht mehr und ich verstehe das Verhältnis als eine Ko-Autorschaft von Mensch und Computer. In diesem Zusammenwirken hat der Mensch sehr viel zu sagen.

Der folgende Link führt zu meiner Rezension von „Knoten und Bäuche“:

https://literaturkritik.de/meerhoff-knoten-und-baeuche,29062.html

Zur Website der Autorin und Künstlerin Jasmin Meerhoff geht es hier:

https://nervousdata.com/index.html