In einem Kloster werden fünf Leichen gefunden. Auf ihren Gesichtern liegt der seltsame Ausdruck eines tiefen, seligen Glücks – das wirft Fragen auf und ruft eine ganze Reihe von Leuten mit unterschiedlichsten Interessen auf den Plan.

Bei den fünf Toten handelte es sich um einen Kreis rund um Robert Schönherr, Doktor der Philosophie und aufgrund seines Asperger Syndroms hochbegabt in den Fächern Logik und Mathematik. Am Münchener Institut für logische Grundlagenforschung war er mit dem Assistenten seines Doktorvaters, mit Frederic Brescher, bestens befreundet, ehe es zum Zeitpunkt ihrer Dissertationen ominöserweise zum Bruch kam.

Als Erster war Jens Deschwitz am Tatort in der Krypta des Klosters. Der Fotograf hat ein Faible für Porträts, er ist ein „Mystiker des Auges“ (S. 205) und begabt mit einem Blick für Gesichter. Als er sich daran macht, die Geschichte hinter dem Unglück zu recherchieren, lernt er die gescheiterte Medizinstudentin Julia Obersieder kennen. Als Praktikantin in der Gerichtsmedizin war sie bei der Untersuchung der Leichen ebenfalls am Tatort.

Beide finden heraus, dass Schönherr eine Widerlegung der Doktorarbeit von Brescher anfertigen wollte: Schönherr, dessen „Blick nichts Falsches übersehen konnte“ (S. 108) und der zu den „Höchstbegabten unter den Aspergerpatienten“ (S. 114) gehört, war diversen Fehlern in der Argumentation, war einer falschen Logik auf der Spur. „Sein Ordnungssinn warnte ihn schrill vor Breschers Logik der Macht: Da stimmte alles nicht. Ein Machwerk war es, dazu bestimmt, die Menschen zu verderben. Nur merkte es keiner, und alle jubelten ihm zu“ (S. 101).

Doch zunächst muss Schönherr fliehen, da ihn die Polizei als Verdächtigen im fünffachen Todesfall sucht. In einer einsamen Hütte in Italien findet er gegen Ende heraus (es ist eine von drei Szenen, die aus der Sicht Schönherrs erzählt wird), dass Breschers Doktorarbeit sogar ein Plagiat ist – die gedanklichen Fehler kommen noch hinzu. Verfasser war der (im Roman erfundene) schottische Aufklärungsphilosoph Edward Pimkie, der 1762 die Schrift Illogical logic or the temptations of Behemoth verfasste.

Immer wieder tauchen nun wie aus dem Nichts mysteriöse Gestalten auf, die den Verlauf der Geschichte rund um Robert Schönherr zu beeinflussen versuchen. Sie stammen von einer „Organisation“, die nicht näher bezeichnet wird und hinter der man die Pharmaindustrie vermuten muss. Sie glaubt an eine Glückssubstanz, Drogen, die die Opfer in jener Nacht zu sich genommen haben müssen – nur dies erkläre den seligen Ausdruck auf den Gesichtern. Jakob Leicht, ein Windhund vor dem Herrn und Chefredakteur der Wochenzeitung, die Deschwitz‘ Bilder von den Toten als Erstes veröffentlichte, lässt sich von dieser Organisation anheuern, um die Formel für die Glückssubstanz zu entschlüsseln. Der Chefredakteur verrennt sich dabei vollkommen. Es gab keine Glückssubstanz: Die Fünf sind gestorben, weil ein Ofenkamin verstopft war. Sie sind erstickt. Es war schlichtweg ein Unfall.

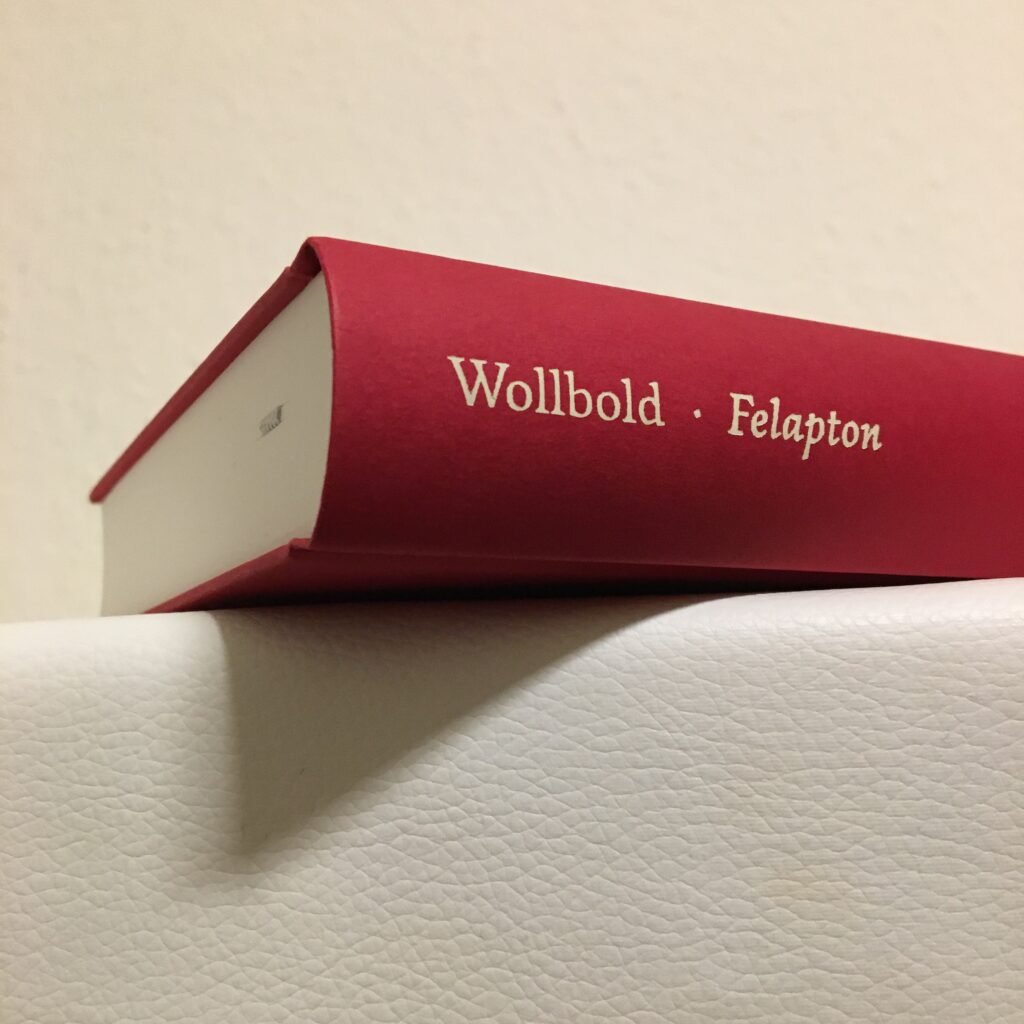

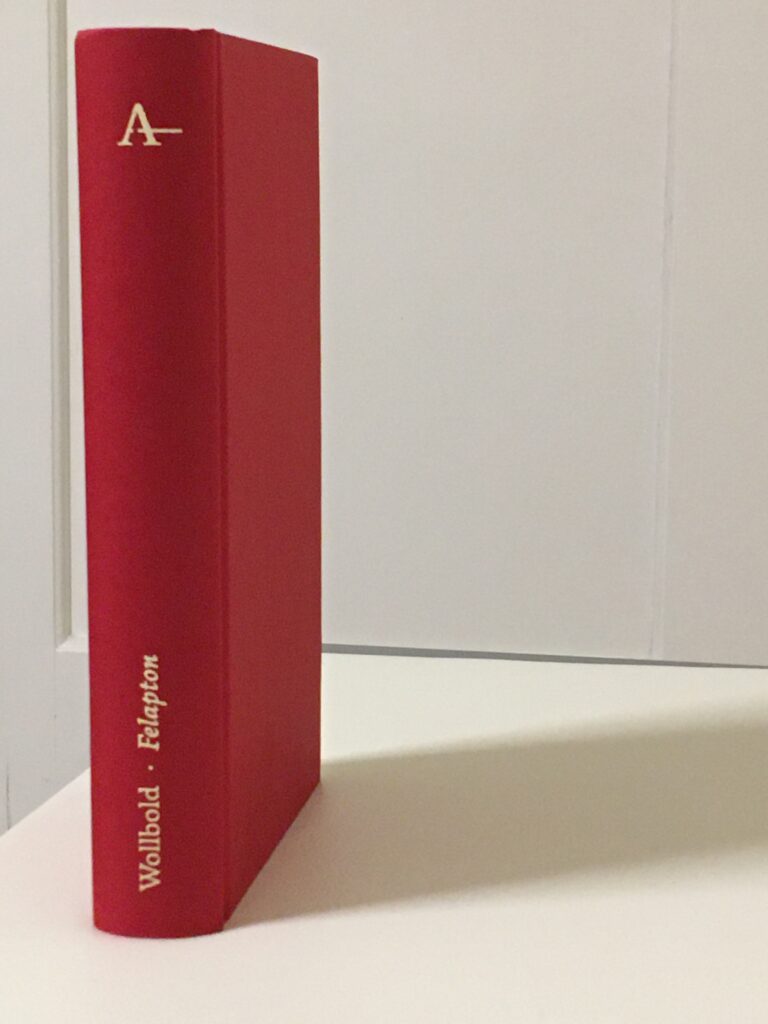

Auch Brescher steht wohl schon seit Längerem mit dieser Organisation in Kontakt – man baute offenbar auf seine Marketingqualitäten, Dinge mit philosophisch-logischer Kompetenz so verdrehen zu können, dass aus einer Lüge eine glaubhafte Geschichte wird. Eben diese Form des Schlusses wird in der Logik, das erklärt der Roman ausführlich, „Felapton“ genannt. Es deutet sich zudem an, dass Andreas Wollbold der Schulmedizin, die Krankheiten bekanntlich nur unterdrückt, eben diese Logik vorwirft und ihr als Lösung die ganzheitliche Homöopathie, frei von logischen Verdrehungen, Marketingtricks und Millionenbeträgen der Pharamindustrie, aufscheinen lässt. Hinzu kommen im Roman im Übrigen die modernen Zivilisationskrankheiten Asperger (Schönherr) und Demenz (Schönherrs Mutter).

Kurz nach seiner Promotion, als Schönherr Breschers falsches Spiel zu durchschauen beginnt, kehrt er sich dem Glauben zu. Er bittet die Kirche, ein Kloster nach mittelalterlichem Vorbild der Convertiti gründen zu dürfen, um im Sinne der spätmittelalterlichen devotio moderna abgekehrt von der Welt leben zu können. Mit der Figurenkonstellation Brescher – Schönherr splittet sich der Weg zwischen Kloster und Karriere: Während Brescher zum Star des Instituts aufsteigt und ihr Direktor wird, wird Schönherr, der talentierter war, auf einmal fromm und zieht sich zurück. In dieser Phase lernt er fünf Menschen kennen, die ebenso nicht für die Welt gemacht zu sein scheinen. Mit ihnen zusammen wollte er ein klösterliches Leben führen.

Schönherr ist ein Sokrates, er strebt nach Wahrheit. Aufgrund seiner Krankheit kann er gar nicht anders als immer die Wahrheit zu sehen und an ihr festzuhalten. Seine Reise zur Wahrheit führt den Roman schließlich zur spätmittelalterlichen Mystik – jenes sehr moderne Thema, das in der Gegenwartsliteratur immer wieder auftaucht (und in der Kirche zugunsten psycho-sozialer Tätigkeiten gerne vernachlässigt wird).

In dieser Konzeption dürfte auch der Grund liegen, warum dem Sehen im Roman „Felapton oder Das letzte Glück“ eine so große Rolle zukommt. Die Bilder der Toten und die Figur des Augenmenschen Deschwitz, der ewig lang für seine Bilder braucht, aber stets den richtigen Riecher beweist – das alles erinnert an Heinrich Seuses Wort, ‚durch die Bilder über die Bilder hinaus zu gelangen‘.

Weiter: Zu seinen eigenen Aufnahmen, über die Gesichter der Toten sinniert Deschwitz, dass die Fünf mit ihm zu sprechen begonnen hätten: Es „wollte jetzt ein innerer Mensch zum Vorschein kommen, während der äußere Mensch zu Ende gekommen ist.“ (S. 373). Der innere Mensch, der äußere Mensch – das erinnert schon stark an die Wortwahl der deutschen Mystiker. Neben Heinrich Seuse war das auch das Vokabular Meister Eckharts, seit Dekaden ein Fixstern der deutschen Literatur (s. Robert Musils „Der Mann ohne Eigenschaften“, dessen Titel eine direkte Anspielung auf Eckharts Programm des nichtbewussten Erkennens, eines Denkens ohne Eigenschaften, d. h. außerhalb von Raum und Zeit, ist).

Daneben fällt noch Nikolaus von Kues als Referenz in Betracht. Der deutsche Philosoph des Spätmittelalters ging der Frage nach, wie sich (in direkter Gegenposition zu Eckhart) im Sichtbaren, also innerhalb der Kategorien von Raum und Zeit, das Unsichtbare zu erkennen geben könne. „Was man sieht, das sagt schon alles“, so beschreibt es denn auch ein Pastor namens Kerninger an einer Stelle (S. 270) und fasst damit das bildorientierte Programm, den Kern dieses Philosophischen Romans zusammen. In ähnlicher Weise begleitete die Cusanische Philosophie die lebhafte Bilderproduktion der Renaissance und der devotio moderna maßgeblich. Vor allem in den Niederlanden.

Genau dreimal wird die Geschichte des Romans aus der Perspektive Schönherrs erzählt. Es ist nicht nur der philosophisch-logische Dreischritt von These, Antithese und Synthese, der auf der Inhaltsebene des Romans rund um das Institut für logische Grundlagenforschung immer wieder durchexerziert wird und mit Robert Schönherr auch in der literarischen Form eine Entsprechung findet.

Es ist auch das Muster der Nachfolge Jesu, der in der mittelalterlichen Mystik eine hohe Bedeutung zukam. Am Ende geht Schönherr in ein Kartäuserkloster: „der vollkommene Schluss“, wie Deschwitz in Anspielung auf die Frage nach folgerichtigem Denken richtig kommentiert (S. 404): Schönherr entwickelt seinen Weg nach den Anfängen (1. Flucht) weiter (2. Hütte in Italien) und wird schließlich zum vollendeten Menschen (3. sinnreicher Sprung über eine begrenzende Mauer auf das jenseitige Grundstück eines Klosters).

Was es mit dem letzten Glück auf sich hat, bleibt grundsätzlich offen. Im Gespräch zwischen Deschwitz und Obersieder kommt die Frage auf, ob sich am Ende des Lebens eine Tür öffne, ob es ein Leben nach dem Tode gebe, oder ob diese Tür verschlossen sei. Das letzte Glück wäre, sagt der Fotograf, eine offene Tür, das ewige Leben. Dramaturgisch und auch leitmotivisch findet das Türsymbol seine Entsprechung auf den Bildern der Toten – bei der Rekonstrukion der Geschehnisse taucht immer wieder die Frage auf, ob die Tür zur Krypta offen oder geschlossen war.

Es sind die Bilder, die das Interesse aller an der Handlung beteiligten Personen wecken – sogar Nichtbeteiligte wie von der Organisation im Hintergrund. Doch die Bilder zu verstehen, das ist nur wenigen vergönnt. Schönherr gelingt am Ende der anspielungsreiche Sprung über die Bilder hinaus hin zu einer persönlichen Bedeutung. Deschwitz und Obersieder kämpfen für Schönherr und helfen ihm dabei. Die vermutete Pharmaindustrie hingegen sitzt mit ihrem Wunsch nach einer geldmachenden Glücksdroge genauso einer Ente auf wie der Chefredakteur Leicht oder Brescher, der Karrierist am Katheter.

Wäre „Felapton oder Das letzte Glück“ von Andreas Wollbold einfach nur ein Roman, ließe sich manches einwenden: Trotz des großen Figurenkarussells bleibt das Werk statisch, die Charaktere zu schematisch. Die Figurenrede wirkt in manchen Partien zu gewollt. Die Namen sind allzu sprechend. Manchen Behauptungen fehlt der Beleg. Figurenbeschreibungen sucht man oftmals vergebens. Die Art, in der Deschwitz und Obersieder im Laufe des Geschehens zum Paar werden, ist schlichtweg Heftromanen entlehnt. Dass aus Dialogen unversehens ellenlange Monologe werden (auch schon mal eine Philosophievorlesung oder eine Predigt), mag noch durchgehen – man nimmt sich eben Zeit für die Dinge. Betulich theologische Sätze, ein theologisches Raunen nervt dann schon eher: Sie hatte sich „neben jeden Einzelnen gekniet und … ja, für jeden etwas wie ein Gebet gesprochen. Irgendwelche Worte hatte sie dabei nicht gebraucht“ (S. 174). Es wird sogar als Kunststück in Kombinationsfragen gefeiert, in einer Klosterzelle das Versteck unter einer Matratze entlarvt zu haben. Doch wo sollte man sonst etwas in einer Klosterzelle verstecken?

Doch diese Dinge sind nicht das Entscheidende. Dass der Karl Alber Verlag mit einem Philosophischen Roman an das romantische Konzept anschließt und Philosophie mit Literatur innerhalb einer ganzen Buchreihe vereint, ist aller Ehren wert und kann gar nicht hoch genug eingeordnet werden.

Oder gibt es Wahrheit, Erkenntnis und Moral außerhalb von Geschichten? Andreas Wollbach hat darüber mit Unterhaltungswert berichtet.