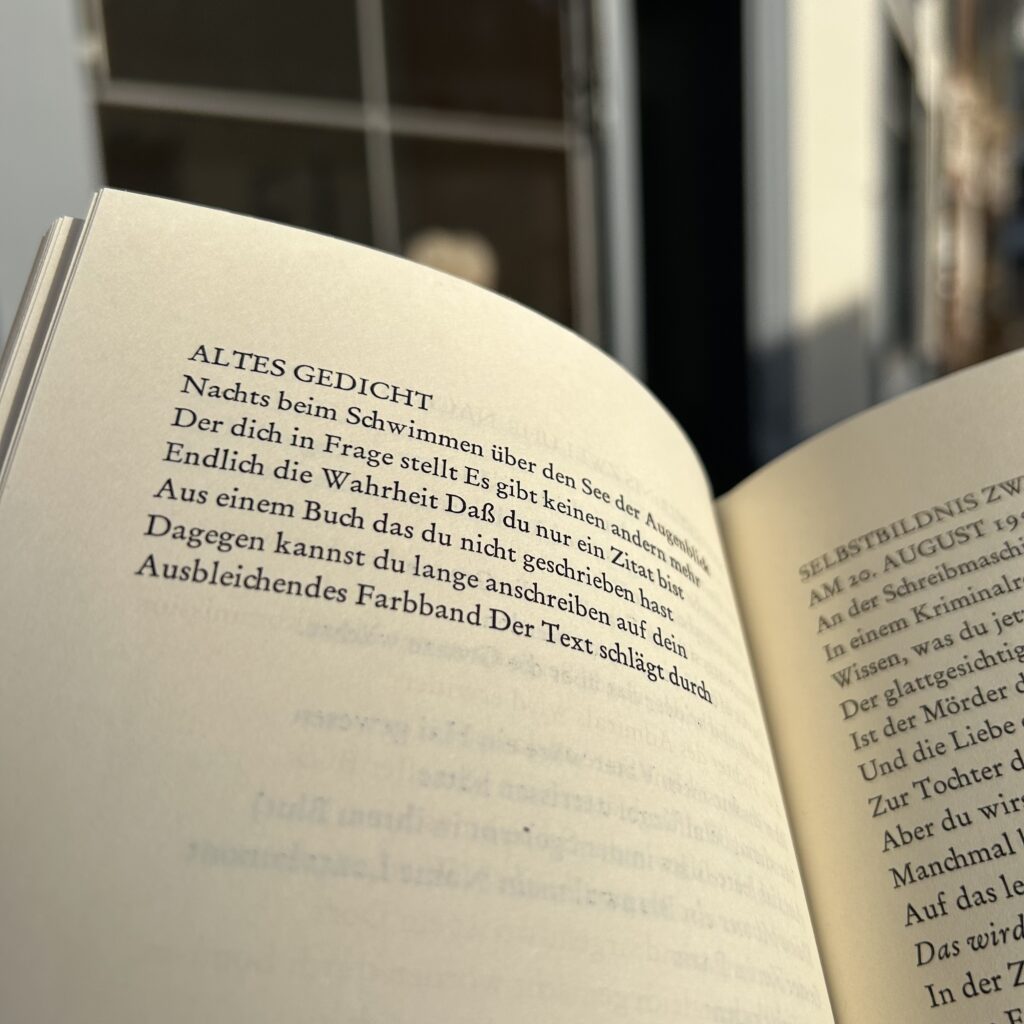

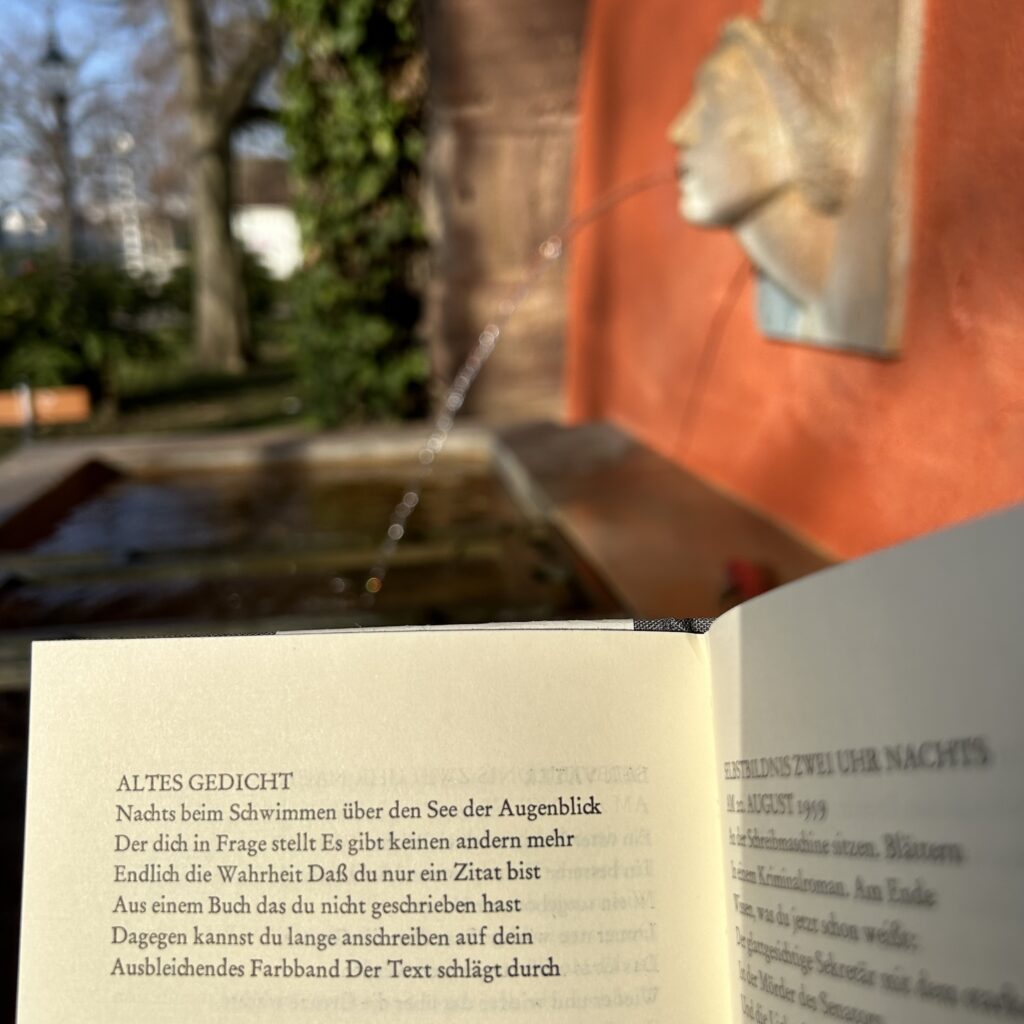

Heiner Müller · „Altes Gedicht“

Nachts beim Schwimmen über den See der Augenblick

Der dich in Frage stellt Es gibt keinen andern mehr

Endlich die Wahrheit Daß du nur ein Zitat bist

Aus einem Buch das du nicht geschrieben hast

Dagegen kannst du lange anschreiben auf dein

Ausbleichendes Farbband Der Text schlägt durch

Der Dramatiker Heiner Müller setzt sich hin und schreibt ein Gedicht. Und nicht nur eines. Wie viele er sein Leben lang verfasste, davon zeugte schon vor Jahrzehnten seine Gesamtausgabe aus dem Suhrkamp Verlag.

Manche Gedichte gerieten Müller recht reflexiv, Kommentare des lyrischen Ich wurden zum Stilprinzip. Doch dieser Sechszeiler wirkt anders. Er vertraut auf Bildlichkeit und Metaphorik. Nicht nur darin erinnert das Gedicht an ein berühmtes Vorbild, nämlich an „Hälfte des Lebens“ von Friedrich Hölderlin.

Die Szene ist auf dem Wasser. Ein knappes Bild. Exzellent gewählt geht es in den Details ums Existenzielle. Und: „Altes Gedicht“ entwickelt auf besonders eindringliche Weise das Motiv weiter, dass wir im Leben immer eine Rolle spielen – genau das, was Müller von Berufs wegen durch seine Arbeit am Theater so vertraut war. Er nutzte es hier, um in sechs Versen eine so kurze wie entwaffnende Betrachtung der eigenen Existenz zu starten. Und ja – das ist ein „altes“ Thema, weil es uns alle betrifft. Von jeher.

In seinem Leben scheint dem lyrischen Ich einiges ins Schlingern geraten zu sein, ins Schwimmen. In der Eingangsszene „Nachts beim Schwimmen über den See“ geht es um Bewegungen unter der Oberfläche, spürbar am eigenen Leib. Und in dem Moment, in dem sich dieser nächtliche Raum ins Unbestimmte weitet, findet auf der Zeitachse die Zuspitzung statt: Es folgt der „Augenblick / Der dich in Frage stellt“.

Gedicht und Grabstein

Das Gedicht ist klar in zwei Hälften unterteilt. Beide Teile haben mit je 3 Versen den gleichen Umfang. Dabei stoßen zwei unterschiedliche Bilderwelten aufeinander. Es gibt den Wechsel von der Natur im ersten Teil („Schwimmen über den See“) zur Kultur im zweiten („Zitat […] / Aus einem Buch“): Da ist er, der Geist über dem Wasser. Aus dem Schwimmen wird das Schreiben.

Fiel die Wahl Müllers auf eine solche Dichotomie, weil er in der Sprache auch beides wichtig fand – die materielle und die inhaltliche Seite? Für diese Vermutung gibt es Anhaltspunkte. Müller liebte es in seiner Lyrik, Satzzeichen einfach wegzulassen. So entstehen atemlos aufeinanderprallende Sätze. Verse ohne Visier. Der Dichter kämpft mit seinen Dämonen. Da bleibt wenig Zeit für Interpunktion.

Im ersten Drittel (Verse 1 und 2) sowie im letzten Drittel (Verse 5 und 6) wird diese Technik augenfällig – und zwar mit dramatischen Effekten. Vor den beiden kurzen Hauptsätzen (die eine ernüchternde Erkenntnis formulieren): „Es gibt keinen andern mehr“ (Vers 3) und „Der Text schlägt durch“ (Vers 6) müsste jeweils ein Punkt stehen. Doch da ist etwas in Bewegung. Da verschwimmt etwas. Und das Mittelstück des Gedichtes? Hier stimmen Satzende und Versende miteinander überein. Der Punkt würde hinter „das du nicht geschrieben hast“ am Ende des Verses stehen. Überraschende Harmonie also, paradiesische Entspanntheit im Moment von Einfachheit und Klarheit: „Endlich die Wahrheit“. Die Ichaussprache gewinnt eine eigentümliche Ruhe. Das Ich begegnet sich selbst, gibt nicht mehr vor, etwas anderes zu sein, schlüpft nicht mehr in eine Rolle.

Zurück zum Verzicht auf Satzzeichen, dem ungebremsten Aufprall von Sätzen innerhalb eines Verses: Es ist ein harter Stil, der zweifellos an die Form des Hexameters erinnert, bei dem genau in der Versmitte betonte Silben in einem ‚harten‘ Klang aufeinandertreffen. Hölderlin war bekanntlich ein Meister darin, dieser Formfrage inhaltliche Tiefe mit auf den Weg zu geben.

Doch bei Müller ist etwas anderes entscheidend: Die für seine Gedichte typische Stilkunst weckt Assoziationen an eingemeißelte Inschriften in Grabmälern. Denn in diesen wurden gelegentlich ebenfalls keine Punkte gesetzt. Oder an Texte, die auf dem Sockel einer Statue in Stein gehauen wurden. Zu weit hergeholt?

Müllers poetische Finesse trifft in „Altes Gedicht“ auf Bilder rund um Fragen der Identität und die Übernahme von Rollen. „Der Text schlägt durch“, heißt es über das Schreiben auf ein „[a]usbleichendes Farbband“. Hier kommt alles auf die Ikonik an. Denn auch der Durchschlag einer Schreibmaschine – und er noch viel mehr als fehlende Satzzeichen – erinnert an Grabinschriften, an das Schreiben mit einem Meißel in das Material Stein. Auch beim maschinellen Tastenanschlag drücken sich die Buchstaben ins Blatt. Es wird mit Druck geschrieben, mit hartem Druck, einem Meißel vergleichbar. So ist bei beiden, bei Gedicht und Grabstein, der Text ins Material eingearbeitet.

Farbe und Form

Am Anfang des Gedichtes beherrschte – aufgrund der Abwesenheit von Licht – Schwärze die Szenerie. Am Ende tauchen Lichtmetaphorik und Farbsymbolik recht prosaisch im Farbband wieder auf. Entsteht noch verlässlicher Text, wenn dieses bereits ausbleicht? Eine zarte Poesie in Pastell womöglich? Keineswegs. Der Entzug der Farbe ist total. Mit ihr verschwindet der Anstrich, den wir uns so gerne geben. Vielmehr tritt das Ich, befreit von Rollen, hervor.

Das Gedicht berichtet vom Einfachwerden. Geschrieben mit einem Keil, der keine Waffe sein will. Die Verse sind entwaffnend, Authentizität gerät zum Anspruch, das Rollenspiel wird aufgegeben. Es ist die älteste, es ist eine existenzielle Situation, in der wir uns alle unversehens wiederfinden können. Jederzeit und immer schon.

Müller hat schöne Bilder für diesen Existenzkampf gefunden und schöpfte dabei zugleich aus seiner ihm eigenen Poetik. „Altes Gedicht“ stellt ein Kleinod in seinem lyrischen Werk dar.

Zitiert nach der Ausgabe: Heiner Müller · Gedichte. Alexander Verlag, Berlin 1992.